|

فضلے نے کہا۔‘‘بس اتنا سا بھید ہے۔ کہ دھیان خود سے ہٹا کر دوجے پر لگا دو، چاہے وہ پیر ہو، فقیر ہو یا چوہا ہو۔ ’’ ممتاز مفتی کے قلم سے |

اس بنے سجے آرام دہ کمرے میں ہم دو تھے۔ لیکن دونوں ہی اکیلے، تنہا۔ اگر ہم دونوں اکیلے اکیلے ہوتے تو یقیناً اس قدر اکیلے نہ ہوتے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ بہت دور۔ وہ مجھ سے بیزار تھی، میں اس سے بیزار تھا۔ چالیس سال سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے آئے تھے۔

چالیس سال پہلے ہمیں ایک دوسرے سے محبت تھی، عشق تھا۔ ایک دوسرے کے بغیر دم نکلتا تھا۔ مجھے فکر دامن گیر تھی۔ اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں کیا کروں گا۔ اسے ایک غم تھا۔ اگر ٹاپ نہ ہوا تو زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ خوش قسمتی سے بات بن گئی۔ ہم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ ایک پھلجھڑی سی چل گئی۔ پھر کئی سال ہم محبت میں لت پت رہے۔ لت پت، وہ میرے لئے جیتی تھی، میں اس کے لئے جیتا تھا۔

پھر پتہ نہیں کیا ہوا۔ آہستہ آہستہ اسے پتہ چلتا گیا کہ میں وہ نہیں ہوں جو وہ سمجھتی تھی کہ ہوں ۔ آہستہ آہستہ مجھ پر انکشاف ہوتا رہا کہ اس کی کچھ عادتیں ناقابل برداشت ہیں ۔ پھر جھگڑے شروع ہو گئے۔ کئی ایک سال ہم ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہے۔ لڑتے جھگڑتے رہے۔ یہ صورت حال اس قدر بڑھ گئی کہ لڑنے جھگڑنے کے سوا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی سروکار نہ رہا۔

اور اب! اب ہم بوڑھے ہو چکے ہیں ۔ لڑ لڑ، جھگڑ جھگڑ کر تھک گئے ہیں۔ اب اتنا تعلق بھی نہیں رہا کہ ایک دوسرے سے لڑیں جھگڑیں ۔ اب ہم ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں ۔ وہ مجھے گوارا کر رہی ہے۔ مجبوراً میں اسے گوارا کر رہا ہوں ۔ مجبوراً وہ کہتی ہے۔ اس کا تو دماغ خراب ہے۔ یہ کیا سمجھے گا، میں کہتا ہوں۔ اس کا تو دماغ سر سے ہے ہی نہیں ۔ سمجھانے کی کوشش عبث ہے۔

یوں ہم ایک دوسرے کے ساتھ لیکن ایک دوسرے سے دور گاؤں کی حویلی میں بڑے سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے۔

میرے پاس اسے کہنے کے لئے کوئی بات نہ تھی۔ وہ مجھ سے بات کرنے کی روادار نہ تھی۔ دن میں دو ایک بار بات کرنے کی ضرورت پڑ جاتی۔ وہ آلو چھیلتے ہوئے چاقو سے مخاطب ہو کر کہتی۔ ‘‘آلو میں بینگن ڈال لوں ۔ ’’ میں شیو کرتے ہوئے استرے سے کہتا۔ ‘‘ڈال۔ ’’ اکثر بولنے کی نوبت ہی نہ آتی تھی۔ بات اشاروں کی مدد سے ہو جاتی۔ وہ بن بولے سمجھا دیتی۔ میں بن کہے سمجھا دیتا۔

اب جب سے ہم دونوں کراچی اپنے بیٹے سکندر کے گھر آئے ہیں ، ایک دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ وہ چپ چاپ اپنے بستر پر بیٹھ کر کھڑکی کو گھورتی رہتی ہے۔ میں کرسی میں بیٹھ کر نیچے سڑک پر چلنے والی ٹریفک کو دیکھتا رہتا ہوں ۔ کتنا سکون ہے، کتنا اطمینان ہے، کسے رابا کسے کارےنہباشد۔

پہلے ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ تھی تو حویلی لیکن سال ہا سال سے مرمت نہیں ہوئی تھی۔ ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ سکندر سے کئی بار مرمت کے لئے کہا۔ اس نے پروا نہ کی۔ بات ٹال دی۔ سکندر ہمارا اکلوتا بیٹا ہے۔ وہ گاؤں میں زیادہ دیر نہیں رہا۔ پہلے شہر میں پڑھنے کے لئے بورڈنگ میں رہا۔ پھر بڑا افسر بن گیا۔ بیوی بھی شہر کی ملی۔ اس نے ہم سے پوچھے بنا خود ڈھونڈ لی۔ جیسے میں نے ڈھونڈ لی تھی اور اب اس کی محبت میں لت پت ہو رہا تھا۔ جس طرح میں ہوا تھا۔ سکندر اور اس کی بیوی دونوں کراچی میں صاحبوں کی طرح ٹھاٹھ سے رہتے ہیں ۔ بال بچہ ہے نہیں ، بس ایک دوسرے میں ہی ڈوبے رہتے ہیں ۔

گاؤں کی حویلی کے مغربی حصے کے تین کمرے ٹھیک ٹھاک ہیں ۔ وہاں ہم دونوں رہتے تھے۔ گاؤں سے ذرا فاصلے پر، شور شرابے سے دور حویلی سے سو پچاس قدم پر سائیں دروٹ کا مزار تھا۔ ہماری کھڑکیوں سے صاف نظر آتا تھا۔ انہیں سائیں چپشاہ بھی کہتے ہیں ۔

مشہور ہے کہ انہوں نے زندگی بھر کسی سے بات نہیں کی تھی۔ بس اشاروں سے ہی بات کہہ دیتے تھے۔ میں پیروں فقیروں کو نہیں مانتا لیکن دو ایک بار اتا پتا لگانے کے لئے مزار پر گیا تھا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ سائیں جی کا اصل نام دڑ۔ وٹ تھا۔ جو غلط العام ہو کر دروٹ بن گیا۔ سائیں جی نے عمر بھر دڑ۔ وٹی رکھی تھی۔ یہ جان کر مجھے سائیں جی سے دلچسپی ہو گئی۔ اس لئے کہ ہم بھی سائیں جی کی طرح دڑ۔ وٹی زندگی بسر کر رہے تھے۔

مزار پر ایک شخص باقاعدہ حاضری دیتا تھا اور جھاڑ پونچھ میں لگا رہتا تھا۔ اس کا نام فضلا تھا۔ شہر میں رہتا تھا مگر جب بھی چھٹی ملتی، مزار کی طرف چل پڑتا۔ مجھے فضلے پر بڑا ترس آتا ہے۔ بے چارہ احمق خواہ مخواہ سائیں کی لگن لگائے بیٹھا ہے۔

پھر ہم دونوں ، میں اور میری بیوی میں چوہے کی بات چل نکلی۔ ایسی چلی، ایسی چلی کہ سب الٹ پلٹ ہو گیا۔ پتہ نہیں ۔ نہ وہ وہ رہی، نہ میں میں رہا۔ چوہے کی بات ابھی چل ہی رہی تھی کہ سکندر آ گیا اور ہمیں زبردستی کراچی لے آیا۔

کراچی میں تین چار ہفتے تو ہم جگہیں دیکھنے میں مصروف رہے۔ ہوا بندر، منگھو پیر، کیماڑی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ لیکن آخر جگہیں ختم ہو گئیں اور ہم اس بنی سجی انڈے کی طرح چمکتی ہوئی فلیٹ میں اکیلےرہگئے۔

سکندر اور اس کی بیگم صبح اپنے اپنے دفتر چلے جاتے۔ شام کو کوئی پارٹی یا ڈنر ہوتا، گھر میں صرف ہم ہوتے یا نوکر ہوتے۔

پھر وہ بنی سجی تنہائی کھلنے لگی۔ وہ کمرے کی سجاوٹ، وہ آرام زدہ صبح و شام، وہ تکلف، وہ رکھ رکھاؤ۔ وہ سب کچھ اک بوجھ بن جاتا۔ دم گھٹنے لگتا۔ گاؤں میں یہ بات نہ تھی۔ وہاں تنہائی تو تھی پر دم نہیں گھٹتا تھا۔ وہاں ہم دونوں اس قدر اکیلے نہ تھے بے زاری اتنی گاڑھی نہ تھی۔

گاؤں میں وہ میرے لئے چائے بناتی تھی۔ کھانا پکاتی تھی۔ میں کبھی کبھار بازار سے سودا لے آتا۔ کراچی میں نہ کھانا پکانے کی بات تھی نہ سودا لانے کی۔ اس لئے ہم ایک دوسرے سے بالکل بے نیاز ہو گئے تھے۔ میں سارا دن برآمدے میں بیٹھ کر نیچے چلتی ہوئی شاہراہ کا نظارہ کرتا رہتا۔ وہ پتہ نہیں ، اندر بیٹھی کیا کرتی رہتی۔

ایک دن جب سڑک کا نظارہ کر رہا تھا تو اس کی آواز سنائی دی۔ بولی۔ ‘‘شہروں میں چوہے نہیں ہوتے کیا؟’’ میں نے حیرت سے مڑ کر دیکھا، وہ ٹائیلوں کے فرش پر نگاہیں گاڑھے بیٹھی تھی جیسے مجھ سے نہیں بلکہ ان سے پوچھ رہی ہو۔

چوہے کی بات سن کر میرا دل ڈوب گیا۔ ‘‘لو یہاں بھی چوہا آ پہنچا۔ کتنی مشکل سے گاؤں میں اس سے جان چھڑائی تھی۔ ’’

‘‘ہوتے ہوں گے۔ ’’ میں نے سڑک سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔

دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ پھر اس کی آواز آئی۔ ’’یہاں تو چوہا نہیں آیا کوئی۔ ‘‘

‘‘یہاں نہیں آیا تو میں کیا کروں۔ یہ میرا قصور ہے؟’’ مجھے غصہ آ گیا، مڑ کر دیکھا، عابدہ گملے پر جھکی ہوئی تھی۔ یوں جیسے یہ سوال اس نے گملے سےکیاہو۔

میں نے اپنے سلیپر کو مخاطب کر کے کہا۔ ‘‘چوہا یہاں ٹائیلوں میں بل کیسے بنائے۔ ’’

کمرے میں دیر تک خاموشی طاری رہی۔

پھر وہ چھت سے مخاطب ہو کر بولی۔ ‘‘بے شک بل نہ بنائے پر آئے تو سہی۔ ’’

اس پر مجھے بہت غصہ آیا۔ اس عورت کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب گاؤں میں تھی تو کہتی تھی۔ ‘‘چوہا کیوں آتا ہے؟ اب کہہ رہی ہے چوہا کیوںنہیںآتا....؟’’

گاؤں میں چوہے کی بات اچانک چل پڑی تھی۔ ہوا یوں کہ گاؤں میں ایک رات میں جاگا تو دیکھا کہ عابدہ چارپائی پر گٹھڑی بن کر بیٹھی ہے۔ میں نے سوچا چلو بیٹھی ہے تو بیٹھی رہے۔ اپنا کیا جاتا ہے۔ پھر جو میں نے غور سے دیکھا تو وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔

‘‘کیا ہوا؟’’ میں نے پوچھا۔

خوف زدہ آواز میں بولی۔ ‘‘چوہا ہے۔ ’’

اس پر مجھے غصہ آ گیا۔ ‘‘چوہا ہے تو پڑا ہو۔ گاؤں میں چوہا تو ہو گا۔ ’’ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ رضائی لی اور پھر سے سو گیا۔

‘‘سوتی کیوں نہیں ؟’’ میں نے کہا۔

‘‘نیند نہیں آتی۔ ’’

‘‘کیوں نہیں آتی؟’’

‘‘ڈر لگتا ہے۔ ’’

‘‘ڈر کیسا؟’’

‘‘چوہا جو ہے۔ ’’

‘‘کیا کرے گا؟’’

‘‘کاٹ لے گا۔ ’’

‘‘لاحول ولا قوة۔ یہ محترمہ سمجھتی ہے کہ اس کا گوشت اس قدر لذیذ ہے کہ چوہا اسے کاٹنے کے لئے اتنی دور سے چل کر آیا ہے۔ ’’

اگلے روز اس نے مجھے ایک سوراخ دکھایا۔ کہنے لگی۔ ‘‘چوہا یہاں سے آتا ہے۔ ’’ میں نے اس سوراخ کے مطابق ایک پتھر تلاش کیا اور ہتھوڑے سے پتھر کو اس سوراخ میں ٹھونک دیا۔ ‘‘لو!’’ میں نے اسے مخاطب کئے بغیر کہا۔ ‘‘اب چوہا نہیں آئے گا۔ ’’

رات کو اس نے مجھے جگا دیا۔ بولی۔ ‘‘چوہا تو آیا ہوا ہے، ذرا سنو تو۔ ’’

میں نے سنا۔ واقعی ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی۔

اگلے دن اس نے اس کا سوراخ ڈھونڈ لیا۔ بولی۔ ‘‘یہاں سے آتا ہے۔ ’’ آٹھ دس دن ہم سوراخ ڈھونڈتے اور بند کرتے رہے۔ اس کے باوجود چوہاآتا رہا۔

پھر میں نے ایک ترکیب سوچی۔ میں نے کہا۔ ‘‘دیکھ چوہا تجھے کاٹنے کے لئے نہیں آتا۔ بلکہ کچھ کھانے کے لئے آتا ہے۔ اگر ڈیوڑھی میں کھانے کے لئے کوئی چیز رکھ دی جائے تو وہ نہ تو باورچی خانے میں جائے گا، نہ ہمارے کمرے میں آئے گا۔ ’’

اس نے میری بات مان لی۔ دو تین دن وہ سارے گھر میں بڑ بڑ کرتی پھری۔ چوہا کون سی چیز خوشی سے کھاتا ہے۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ چوہا کیا کھاتا ہے۔ اس لئے میں خاموش رہا۔ تیسرے دن پتہ نہیں ، وہ کہاں سے سن آئی کہ چوہا پنیر بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ روز وہ رومال میں دہی باندھ کر لٹکا دیتی تاکہ شام تک پنیر تیار ہو جائے۔

اگلے روز صبح سویرے وہ دوڑی دوڑی آئی۔ بولی ‘‘چوہے نے سارا پنیر کھا لیا ہے۔ ’’ اس کے بعد جب بھی میں باہر نکلتا تو ڈیوڑھی میں چوہے کی تھالی غور سے دیکھتا کہ چوہے نے کچھ کھایا ہے یا نہیں ۔ رات کو آنکھ کھلتی تو کان لگا کر آواز سنتا رہتا کہ چوہا ٹک ٹک کر رہا ہے یا نہیں ۔

دس پندرہ دنوں کے بعد عابدہ منہ لٹکائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ بولی۔ ’’چوہا نہیں آیا۔ ’’

‘‘چوہا نہیں آیا؟’’ میرے منہ سے نکل گیا۔ ‘‘کیوں نہیں آیا؟’’

‘‘دیکھ تو۔ ’’ وہ بولی۔ ‘‘روٹی اور پنیر ویسے ہی پڑے ہیں تھالی میں ۔ ’’

میں اٹھ کر ڈیوڑھی میں گیا۔ دیکھا تو چوہے کی تھالی پر ایک چڑیا بیٹھی ٹھونگے مار رہی ہے۔ میں نے عابدہ کو آواز دی۔ ‘‘یہ دیکھو چوہے کا پنیر چڑیا کھا رہیہے۔ ’’

وہ دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ بولی۔ ’’کھانے دو، بے چاری بھوکی ہے۔ ‘‘

اس کے بعد روز صبح عابدہ مجھے آواز دیتی۔ ‘‘چوہا آج بھی نہیں آیا۔ ’’ انہی دنوں سکندر آ گیا اور زبردستی کراچی لے آیا۔

کراچی آنے کے بعد میں چوہے کو بالکل بھول چکا تھا۔ اس روز اچانک اس نے چوہے کی بات چھیڑ کر مجھے پریشان کر دیا۔ دراصل میں اس بات پر شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ گاؤں میں اس نے چوہے کی بات چلا کر مجھے احمق بنایا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ چوہے کی بات کا جواب نہیں دوں گا۔

دو روز وہ کسی نہ کسی بہانے چوہے کی بات کرتی رہی مگر میں نے جواب نہ دیا۔ تیسرے دن وہ واپس گاؤں جانے کے لئے تیار ہو گئی۔ سکندر نے بڑی کوشش کی کہ وہ رک جائے۔ لیکن وہ نہ مانی۔ اگلے روز ہم گاڑی میں سوار ہو گئے۔

راستے میں وہ بار بار اپنے آپ سے کہتی رہی۔ ‘‘چوہا ہماری راہ دیکھ رہا ہو گا۔ ’’ لیکن میں نے جوابنہ دیا۔

اگلے روز ہم ریل گاڑی سے سٹیشن پر اترے جہاں سے تانگہ پر بیٹھ کر گاؤں جانا تھا تو وہاں فضلاملگیا-

میں نے کہا۔ ‘‘فضلے تو کہاں سے آ رہا ہے؟’’

وہ بولا۔ ‘‘شہر سے آیا ہوں ۔ سائیں جی کی حاضری دینے گاؤں جا رہا ہوں ۔ ’’

میں نے کہا۔ ‘‘فضلے تو سائیں دروٹ کو مانتاہےکیا؟’’

اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ بولا۔ ‘‘میں نے سائیں کو دیکھا ہی نہیں تو ماننا کیسا؟’’

‘‘تو پھر مزار پر حاضر کیوں دیتا ہے باقاعدہ؟‘’’میں نے پوچھا۔

‘‘اس میں ایک بھید ہے۔ ’’ وہ بولا۔

‘‘کیا بھید ہے؟’’ میں نے پوچھا۔

‘‘بس اتنا سا بھید ہے۔ ’’ فضلے نے کہا۔ ‘‘کہ دھیان خود سے ہٹا کر دوجے پر لگا دو، چاہے وہ پیر ہو، فقیر ہو یا چوہا ہو۔ ’’

‘‘چوہا ہو۔ ’’ میں نے حیرت سے اس کی طرفدیکھا۔

‘‘ہاں !’’ وہ بولا۔ ‘‘چاہے چوہا ہو۔ ’’ اور پھر معنی خیز مسکراہٹ سے میری طرف دیکھا۔ بولا۔ ‘‘آپ چلیں چودھری جی، میں نذر نیاز لے کر گاؤں پہنچجاؤں گا۔ ’’

تانگہ چلنے لگا تو میں نے صوبہ تانگا والے سے کہا۔ ‘‘ذرا رک جا۔ ’’ اور پھر بے سوچے سمجھے بولا۔‘‘عابدہ۔ ’’

عابدہ نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ پتہ نہیں کتنے سالوں بعد میں نے نام لے کر اسے بلایا تھا۔ میں نے کہا۔ ‘‘عابدہ، اس کے لئے کچھ لے جائیں یہاں سے۔ ’’

اس کی آنکھوں میں تبسم کی ایک لہر جھلکی۔ بولی۔ ‘‘میں لے آئی ہوں ۔ ’’ یہ کہہ کر اس نے تھیلے سے ولایتی پنیر کا ایک ڈبہ نکالا اور فکر مند آواز سے بولی۔ ‘‘سکندر کے ابا۔ وہ ولایتی پنیر کھا لےگاکیا....؟’’

چالیس سال پہلے ہمیں ایک دوسرے سے محبت تھی، عشق تھا۔ ایک دوسرے کے بغیر دم نکلتا تھا۔ مجھے فکر دامن گیر تھی۔ اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں کیا کروں گا۔ اسے ایک غم تھا۔ اگر ٹاپ نہ ہوا تو زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ خوش قسمتی سے بات بن گئی۔ ہم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ ایک پھلجھڑی سی چل گئی۔ پھر کئی سال ہم محبت میں لت پت رہے۔ لت پت، وہ میرے لئے جیتی تھی، میں اس کے لئے جیتا تھا۔

پھر پتہ نہیں کیا ہوا۔ آہستہ آہستہ اسے پتہ چلتا گیا کہ میں وہ نہیں ہوں جو وہ سمجھتی تھی کہ ہوں ۔ آہستہ آہستہ مجھ پر انکشاف ہوتا رہا کہ اس کی کچھ عادتیں ناقابل برداشت ہیں ۔ پھر جھگڑے شروع ہو گئے۔ کئی ایک سال ہم ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہے۔ لڑتے جھگڑتے رہے۔ یہ صورت حال اس قدر بڑھ گئی کہ لڑنے جھگڑنے کے سوا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی سروکار نہ رہا۔

اور اب! اب ہم بوڑھے ہو چکے ہیں ۔ لڑ لڑ، جھگڑ جھگڑ کر تھک گئے ہیں۔ اب اتنا تعلق بھی نہیں رہا کہ ایک دوسرے سے لڑیں جھگڑیں ۔ اب ہم ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں ۔ وہ مجھے گوارا کر رہی ہے۔ مجبوراً میں اسے گوارا کر رہا ہوں ۔ مجبوراً وہ کہتی ہے۔ اس کا تو دماغ خراب ہے۔ یہ کیا سمجھے گا، میں کہتا ہوں۔ اس کا تو دماغ سر سے ہے ہی نہیں ۔ سمجھانے کی کوشش عبث ہے۔

یوں ہم ایک دوسرے کے ساتھ لیکن ایک دوسرے سے دور گاؤں کی حویلی میں بڑے سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے۔

میرے پاس اسے کہنے کے لئے کوئی بات نہ تھی۔ وہ مجھ سے بات کرنے کی روادار نہ تھی۔ دن میں دو ایک بار بات کرنے کی ضرورت پڑ جاتی۔ وہ آلو چھیلتے ہوئے چاقو سے مخاطب ہو کر کہتی۔ ‘‘آلو میں بینگن ڈال لوں ۔ ’’ میں شیو کرتے ہوئے استرے سے کہتا۔ ‘‘ڈال۔ ’’ اکثر بولنے کی نوبت ہی نہ آتی تھی۔ بات اشاروں کی مدد سے ہو جاتی۔ وہ بن بولے سمجھا دیتی۔ میں بن کہے سمجھا دیتا۔

اب جب سے ہم دونوں کراچی اپنے بیٹے سکندر کے گھر آئے ہیں ، ایک دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ وہ چپ چاپ اپنے بستر پر بیٹھ کر کھڑکی کو گھورتی رہتی ہے۔ میں کرسی میں بیٹھ کر نیچے سڑک پر چلنے والی ٹریفک کو دیکھتا رہتا ہوں ۔ کتنا سکون ہے، کتنا اطمینان ہے، کسے رابا کسے کارےنہباشد۔

پہلے ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ تھی تو حویلی لیکن سال ہا سال سے مرمت نہیں ہوئی تھی۔ ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ سکندر سے کئی بار مرمت کے لئے کہا۔ اس نے پروا نہ کی۔ بات ٹال دی۔ سکندر ہمارا اکلوتا بیٹا ہے۔ وہ گاؤں میں زیادہ دیر نہیں رہا۔ پہلے شہر میں پڑھنے کے لئے بورڈنگ میں رہا۔ پھر بڑا افسر بن گیا۔ بیوی بھی شہر کی ملی۔ اس نے ہم سے پوچھے بنا خود ڈھونڈ لی۔ جیسے میں نے ڈھونڈ لی تھی اور اب اس کی محبت میں لت پت ہو رہا تھا۔ جس طرح میں ہوا تھا۔ سکندر اور اس کی بیوی دونوں کراچی میں صاحبوں کی طرح ٹھاٹھ سے رہتے ہیں ۔ بال بچہ ہے نہیں ، بس ایک دوسرے میں ہی ڈوبے رہتے ہیں ۔

گاؤں کی حویلی کے مغربی حصے کے تین کمرے ٹھیک ٹھاک ہیں ۔ وہاں ہم دونوں رہتے تھے۔ گاؤں سے ذرا فاصلے پر، شور شرابے سے دور حویلی سے سو پچاس قدم پر سائیں دروٹ کا مزار تھا۔ ہماری کھڑکیوں سے صاف نظر آتا تھا۔ انہیں سائیں چپشاہ بھی کہتے ہیں ۔

مشہور ہے کہ انہوں نے زندگی بھر کسی سے بات نہیں کی تھی۔ بس اشاروں سے ہی بات کہہ دیتے تھے۔ میں پیروں فقیروں کو نہیں مانتا لیکن دو ایک بار اتا پتا لگانے کے لئے مزار پر گیا تھا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ سائیں جی کا اصل نام دڑ۔ وٹ تھا۔ جو غلط العام ہو کر دروٹ بن گیا۔ سائیں جی نے عمر بھر دڑ۔ وٹی رکھی تھی۔ یہ جان کر مجھے سائیں جی سے دلچسپی ہو گئی۔ اس لئے کہ ہم بھی سائیں جی کی طرح دڑ۔ وٹی زندگی بسر کر رہے تھے۔

مزار پر ایک شخص باقاعدہ حاضری دیتا تھا اور جھاڑ پونچھ میں لگا رہتا تھا۔ اس کا نام فضلا تھا۔ شہر میں رہتا تھا مگر جب بھی چھٹی ملتی، مزار کی طرف چل پڑتا۔ مجھے فضلے پر بڑا ترس آتا ہے۔ بے چارہ احمق خواہ مخواہ سائیں کی لگن لگائے بیٹھا ہے۔

پھر ہم دونوں ، میں اور میری بیوی میں چوہے کی بات چل نکلی۔ ایسی چلی، ایسی چلی کہ سب الٹ پلٹ ہو گیا۔ پتہ نہیں ۔ نہ وہ وہ رہی، نہ میں میں رہا۔ چوہے کی بات ابھی چل ہی رہی تھی کہ سکندر آ گیا اور ہمیں زبردستی کراچی لے آیا۔

کراچی میں تین چار ہفتے تو ہم جگہیں دیکھنے میں مصروف رہے۔ ہوا بندر، منگھو پیر، کیماڑی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ لیکن آخر جگہیں ختم ہو گئیں اور ہم اس بنی سجی انڈے کی طرح چمکتی ہوئی فلیٹ میں اکیلےرہگئے۔

سکندر اور اس کی بیگم صبح اپنے اپنے دفتر چلے جاتے۔ شام کو کوئی پارٹی یا ڈنر ہوتا، گھر میں صرف ہم ہوتے یا نوکر ہوتے۔

پھر وہ بنی سجی تنہائی کھلنے لگی۔ وہ کمرے کی سجاوٹ، وہ آرام زدہ صبح و شام، وہ تکلف، وہ رکھ رکھاؤ۔ وہ سب کچھ اک بوجھ بن جاتا۔ دم گھٹنے لگتا۔ گاؤں میں یہ بات نہ تھی۔ وہاں تنہائی تو تھی پر دم نہیں گھٹتا تھا۔ وہاں ہم دونوں اس قدر اکیلے نہ تھے بے زاری اتنی گاڑھی نہ تھی۔

گاؤں میں وہ میرے لئے چائے بناتی تھی۔ کھانا پکاتی تھی۔ میں کبھی کبھار بازار سے سودا لے آتا۔ کراچی میں نہ کھانا پکانے کی بات تھی نہ سودا لانے کی۔ اس لئے ہم ایک دوسرے سے بالکل بے نیاز ہو گئے تھے۔ میں سارا دن برآمدے میں بیٹھ کر نیچے چلتی ہوئی شاہراہ کا نظارہ کرتا رہتا۔ وہ پتہ نہیں ، اندر بیٹھی کیا کرتی رہتی۔

ایک دن جب سڑک کا نظارہ کر رہا تھا تو اس کی آواز سنائی دی۔ بولی۔ ‘‘شہروں میں چوہے نہیں ہوتے کیا؟’’ میں نے حیرت سے مڑ کر دیکھا، وہ ٹائیلوں کے فرش پر نگاہیں گاڑھے بیٹھی تھی جیسے مجھ سے نہیں بلکہ ان سے پوچھ رہی ہو۔

چوہے کی بات سن کر میرا دل ڈوب گیا۔ ‘‘لو یہاں بھی چوہا آ پہنچا۔ کتنی مشکل سے گاؤں میں اس سے جان چھڑائی تھی۔ ’’

‘‘ہوتے ہوں گے۔ ’’ میں نے سڑک سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔

دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ پھر اس کی آواز آئی۔ ’’یہاں تو چوہا نہیں آیا کوئی۔ ‘‘

‘‘یہاں نہیں آیا تو میں کیا کروں۔ یہ میرا قصور ہے؟’’ مجھے غصہ آ گیا، مڑ کر دیکھا، عابدہ گملے پر جھکی ہوئی تھی۔ یوں جیسے یہ سوال اس نے گملے سےکیاہو۔

میں نے اپنے سلیپر کو مخاطب کر کے کہا۔ ‘‘چوہا یہاں ٹائیلوں میں بل کیسے بنائے۔ ’’

کمرے میں دیر تک خاموشی طاری رہی۔

پھر وہ چھت سے مخاطب ہو کر بولی۔ ‘‘بے شک بل نہ بنائے پر آئے تو سہی۔ ’’

اس پر مجھے بہت غصہ آیا۔ اس عورت کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب گاؤں میں تھی تو کہتی تھی۔ ‘‘چوہا کیوں آتا ہے؟ اب کہہ رہی ہے چوہا کیوںنہیںآتا....؟’’

گاؤں میں چوہے کی بات اچانک چل پڑی تھی۔ ہوا یوں کہ گاؤں میں ایک رات میں جاگا تو دیکھا کہ عابدہ چارپائی پر گٹھڑی بن کر بیٹھی ہے۔ میں نے سوچا چلو بیٹھی ہے تو بیٹھی رہے۔ اپنا کیا جاتا ہے۔ پھر جو میں نے غور سے دیکھا تو وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔

‘‘کیا ہوا؟’’ میں نے پوچھا۔

خوف زدہ آواز میں بولی۔ ‘‘چوہا ہے۔ ’’

اس پر مجھے غصہ آ گیا۔ ‘‘چوہا ہے تو پڑا ہو۔ گاؤں میں چوہا تو ہو گا۔ ’’ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ رضائی لی اور پھر سے سو گیا۔

‘‘سوتی کیوں نہیں ؟’’ میں نے کہا۔

‘‘نیند نہیں آتی۔ ’’

‘‘کیوں نہیں آتی؟’’

‘‘ڈر لگتا ہے۔ ’’

‘‘ڈر کیسا؟’’

‘‘چوہا جو ہے۔ ’’

‘‘کیا کرے گا؟’’

‘‘کاٹ لے گا۔ ’’

‘‘لاحول ولا قوة۔ یہ محترمہ سمجھتی ہے کہ اس کا گوشت اس قدر لذیذ ہے کہ چوہا اسے کاٹنے کے لئے اتنی دور سے چل کر آیا ہے۔ ’’

اگلے روز اس نے مجھے ایک سوراخ دکھایا۔ کہنے لگی۔ ‘‘چوہا یہاں سے آتا ہے۔ ’’ میں نے اس سوراخ کے مطابق ایک پتھر تلاش کیا اور ہتھوڑے سے پتھر کو اس سوراخ میں ٹھونک دیا۔ ‘‘لو!’’ میں نے اسے مخاطب کئے بغیر کہا۔ ‘‘اب چوہا نہیں آئے گا۔ ’’

رات کو اس نے مجھے جگا دیا۔ بولی۔ ‘‘چوہا تو آیا ہوا ہے، ذرا سنو تو۔ ’’

میں نے سنا۔ واقعی ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی۔

اگلے دن اس نے اس کا سوراخ ڈھونڈ لیا۔ بولی۔ ‘‘یہاں سے آتا ہے۔ ’’ آٹھ دس دن ہم سوراخ ڈھونڈتے اور بند کرتے رہے۔ اس کے باوجود چوہاآتا رہا۔

پھر میں نے ایک ترکیب سوچی۔ میں نے کہا۔ ‘‘دیکھ چوہا تجھے کاٹنے کے لئے نہیں آتا۔ بلکہ کچھ کھانے کے لئے آتا ہے۔ اگر ڈیوڑھی میں کھانے کے لئے کوئی چیز رکھ دی جائے تو وہ نہ تو باورچی خانے میں جائے گا، نہ ہمارے کمرے میں آئے گا۔ ’’

اس نے میری بات مان لی۔ دو تین دن وہ سارے گھر میں بڑ بڑ کرتی پھری۔ چوہا کون سی چیز خوشی سے کھاتا ہے۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ چوہا کیا کھاتا ہے۔ اس لئے میں خاموش رہا۔ تیسرے دن پتہ نہیں ، وہ کہاں سے سن آئی کہ چوہا پنیر بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ روز وہ رومال میں دہی باندھ کر لٹکا دیتی تاکہ شام تک پنیر تیار ہو جائے۔

اگلے روز صبح سویرے وہ دوڑی دوڑی آئی۔ بولی ‘‘چوہے نے سارا پنیر کھا لیا ہے۔ ’’ اس کے بعد جب بھی میں باہر نکلتا تو ڈیوڑھی میں چوہے کی تھالی غور سے دیکھتا کہ چوہے نے کچھ کھایا ہے یا نہیں ۔ رات کو آنکھ کھلتی تو کان لگا کر آواز سنتا رہتا کہ چوہا ٹک ٹک کر رہا ہے یا نہیں ۔

دس پندرہ دنوں کے بعد عابدہ منہ لٹکائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ بولی۔ ’’چوہا نہیں آیا۔ ’’

‘‘چوہا نہیں آیا؟’’ میرے منہ سے نکل گیا۔ ‘‘کیوں نہیں آیا؟’’

‘‘دیکھ تو۔ ’’ وہ بولی۔ ‘‘روٹی اور پنیر ویسے ہی پڑے ہیں تھالی میں ۔ ’’

میں اٹھ کر ڈیوڑھی میں گیا۔ دیکھا تو چوہے کی تھالی پر ایک چڑیا بیٹھی ٹھونگے مار رہی ہے۔ میں نے عابدہ کو آواز دی۔ ‘‘یہ دیکھو چوہے کا پنیر چڑیا کھا رہیہے۔ ’’

وہ دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ بولی۔ ’’کھانے دو، بے چاری بھوکی ہے۔ ‘‘

اس کے بعد روز صبح عابدہ مجھے آواز دیتی۔ ‘‘چوہا آج بھی نہیں آیا۔ ’’ انہی دنوں سکندر آ گیا اور زبردستی کراچی لے آیا۔

کراچی آنے کے بعد میں چوہے کو بالکل بھول چکا تھا۔ اس روز اچانک اس نے چوہے کی بات چھیڑ کر مجھے پریشان کر دیا۔ دراصل میں اس بات پر شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ گاؤں میں اس نے چوہے کی بات چلا کر مجھے احمق بنایا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ چوہے کی بات کا جواب نہیں دوں گا۔

دو روز وہ کسی نہ کسی بہانے چوہے کی بات کرتی رہی مگر میں نے جواب نہ دیا۔ تیسرے دن وہ واپس گاؤں جانے کے لئے تیار ہو گئی۔ سکندر نے بڑی کوشش کی کہ وہ رک جائے۔ لیکن وہ نہ مانی۔ اگلے روز ہم گاڑی میں سوار ہو گئے۔

راستے میں وہ بار بار اپنے آپ سے کہتی رہی۔ ‘‘چوہا ہماری راہ دیکھ رہا ہو گا۔ ’’ لیکن میں نے جوابنہ دیا۔

اگلے روز ہم ریل گاڑی سے سٹیشن پر اترے جہاں سے تانگہ پر بیٹھ کر گاؤں جانا تھا تو وہاں فضلاملگیا-

میں نے کہا۔ ‘‘فضلے تو کہاں سے آ رہا ہے؟’’

وہ بولا۔ ‘‘شہر سے آیا ہوں ۔ سائیں جی کی حاضری دینے گاؤں جا رہا ہوں ۔ ’’

میں نے کہا۔ ‘‘فضلے تو سائیں دروٹ کو مانتاہےکیا؟’’

اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ بولا۔ ‘‘میں نے سائیں کو دیکھا ہی نہیں تو ماننا کیسا؟’’

‘‘تو پھر مزار پر حاضر کیوں دیتا ہے باقاعدہ؟‘’’میں نے پوچھا۔

‘‘اس میں ایک بھید ہے۔ ’’ وہ بولا۔

‘‘کیا بھید ہے؟’’ میں نے پوچھا۔

‘‘بس اتنا سا بھید ہے۔ ’’ فضلے نے کہا۔ ‘‘کہ دھیان خود سے ہٹا کر دوجے پر لگا دو، چاہے وہ پیر ہو، فقیر ہو یا چوہا ہو۔ ’’

‘‘چوہا ہو۔ ’’ میں نے حیرت سے اس کی طرفدیکھا۔

‘‘ہاں !’’ وہ بولا۔ ‘‘چاہے چوہا ہو۔ ’’ اور پھر معنی خیز مسکراہٹ سے میری طرف دیکھا۔ بولا۔ ‘‘آپ چلیں چودھری جی، میں نذر نیاز لے کر گاؤں پہنچجاؤں گا۔ ’’

تانگہ چلنے لگا تو میں نے صوبہ تانگا والے سے کہا۔ ‘‘ذرا رک جا۔ ’’ اور پھر بے سوچے سمجھے بولا۔‘‘عابدہ۔ ’’

عابدہ نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ پتہ نہیں کتنے سالوں بعد میں نے نام لے کر اسے بلایا تھا۔ میں نے کہا۔ ‘‘عابدہ، اس کے لئے کچھ لے جائیں یہاں سے۔ ’’

اس کی آنکھوں میں تبسم کی ایک لہر جھلکی۔ بولی۔ ‘‘میں لے آئی ہوں ۔ ’’ یہ کہہ کر اس نے تھیلے سے ولایتی پنیر کا ایک ڈبہ نکالا اور فکر مند آواز سے بولی۔ ‘‘سکندر کے ابا۔ وہ ولایتی پنیر کھا لےگاکیا....؟’’

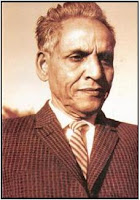

اردو ادب کے ممتاز ادیب، اور افسانہ نگار |

ممتاز مفتی ۔1905ء تا 1995ء |

ممتاز مفتی کا اصل نام مفتی ممتاز حسین تھا۔ ممتاز مفتی 11 ستمبر 1905ء بمقام بٹالہ (ضلع گورداسپور) بھارتی پنجاب میں مفتی محمد حسین کے ہاں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم امرتسر ، میانوالی، ملتان اور ڈیرہ غازی خان میں پائی۔ میٹر ک ڈیرہ غازی خان سے اور ایف اے امرتسر سے اور بی اے اسلامیہ کالج لاہور سے کیا۔ بی اے کے بعد سنٹرل ٹیچرز ٹریننگ کالج سے ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد محکمہ تعلیم پنجاب کے سینئر انگلش ٹیچر کے طور تعیناتی ہوئی۔ وہیں لکھنے کی تحریک پیدا ہوئی۔ کچھ عرصے بطور اسکرپٹ رائٹر آل انڈیا ریڈیو لاہور کے ساتھ منسلک ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آئے اور پھر راولپنڈی میں بطور ڈائریکٹر وزارتِ اطلاعات اپنی خدمات انجام دیں۔ ان کا پہلا افسانہ ‘‘جھکی جھکی آنکھیں’’ ادبی دنیا لاہور میں شائع ہوا اور اس طرح وہ مفتی ممتاز حسین سے ممتاز مفتی بن گئے۔ ان کے کئی افسانوی مجموعے شائع ہوئے جن میں ان کہی، گہماگہمی، چپ، گڑیاگھر، روغنی پتلے، اور سمے کا بندھن شامل ہیں۔ علی پور کا ایلی اور الکھ نگری سوانحی ناول میں شمار ہو تے ہیں۔ جبکہ ہند یاترا، لبیک جیسے سفر نامے بھی تحریر کیے اور خاکہ نگاری میں اوکھے لوگ، پیاز کے چھلکے اور تلاش جیسی کتابوں کے خالق ہیں۔ممتاز مفتی کی تحریریں زیادہ تر معاشرے میں موجود کئی پہلوؤں اور برائیوں کو اجاگر کرتی نظر آتی ہیں۔ آپ 27 اکتوبر 1995ء کو 91 برس کی عمر میں اسلام آباد میں وفات پا گئے۔ |

اس بلاگ پر مصنف کی تحریریں |

کہانیاں - اینڈرویڈ ایپ - پلے اسٹور پر دستیاب

دنیا کی مقبول کہانیاں اردو زبان میں پڑھیں